Recogidos en el monasterio de Poblet, los religiosos mantienen una rutina ascética donde la devoción y los cantos gregorianos son el leit motiv de su vida contemplativa. En los muros de la fortaleza de fe rige la regla de San Benito.

DAVID G. MACIEJEWSKI / EL ESPAÑOL

Asoman las otoñales ramas desnudas de los viñedos sobre el tenue mar de brumas que rodea el monasterio de Santa María de Poblet. Cae el sol, tañen las campanas, sonríe, mística, la luna en esta azulada hora mágica de la tarde y el montañoso horizonte se tiñe del mismo color naranja fuego que parpadea tras los ventanales de las celdas de los veinte monjes de la Orden del Císter que habitan esta ignota fortaleza de silencio. Estamos en Tarragona, Cataluña, uno de los últimos reductos que quedan en España donde sobreviven los ascetas cistercienses, una santa orden monástica, similar a la de San Jerónimo, a la que acecha el fantasma de la falta de vocación, el drama pecuniario y el miedo al viaje definitivo al que pronto pondrán rumbo algunos de sus avejentados integrantes. Sin ir más lejos, en enero falleció, a los 88 años, uno de sus hermanos, fray Francisco, hijo del actor Paco Martínez Soria.

Los monjes blancos, como también se conoce a estos religiosos por sus pulcros hábitos albos y sus escapularios negros, son, sin embargo, tan resistentes a las embestidas del destino como el magisterio católico al que honran en sus liturgias gregorianas o los góticos muros de piedra del siglo XII en los que viven recogidos como silenciarios medievales. Contra todo pronóstico, no parecen preocupados por el devenir de su orden, una de las más antiguas del cristianismo, que este 2023 cumple 925 años de historia ininterrumpida desde que en 1098 se escindiera en Francia de la Orden benedictina de Cluny con el objetivo de recuperar la máxima de la regla San Benito: ora et labora.

Los monjes del Císter, casi un milenio después, mantienen incólume el solemne testigo de sus predecesores. Dedican sus días a la vida monástica de clausura masculina, hacen voto de silencio y rezan entre tres y cuatro horas al día, pero también trabajan el campo, la madera, los jardines, catalogan libros, preparan las comidas de sus hermanos, atienden a huéspedes y turistas, se implican en el mantenimiento del monasterio. De nuevo, ora et labora. Reza, pero trabaja. Al fin y al cabo, ¿de qué serviría la meditación profunda y devota si el cuerpo se anquilosa, se oxida, queda inundado por el peor de los pecados, la pereza, precursor silente de todos los demás males?

Con estos pensamientos en mi cabeza, los borrosos retazos de la historia del Císter bailándome en la memoria y aún recuperándome del escalofrío que me ha generado la impresionante fachada del monasterio, a la que a esta hora de la tarde acarician los tenues rayos de la puesta de sol, se abren ante mí las puertas de esta morada de fe cristiana. Quien me recibe es fray Joaquín, un hombre de unos sesenta años, muy bajito, con audífonos en ambos oídos, que confiesa llevar una década morando en el cenobio. Estudió Bachillerato con los franciscanos, trabajó toda su vida como obrero de conservación de carreteras y acabó renaciendo como cisterciense tras encontrarse con lo que María Zambrano se empeñaba en llamar ‘lo Divino‘.

Mientras charlo con el risueño religioso, aguardo a mi verdadero guía, el padre Borja, que en cuestión de dos o tres minutos cruza la puerta que une la recepción de la hospedería de Poblet con la sala de espera del monasterio. Es sorprendentemente joven para la media de edad de estas órdenes en peligro de extinción. «Sólo me gana en edad el anterior novicio, y por un par de meses», bromea este sacerdote que, quién lo diría, tiene 45 años, la voz grave, la sonrisa afectuosa y estrecha la mano fuerte como un hombre. Ya lleva tres lustros en este lugar. Gracias a su formación en Teología, y a que antaño fue profesor de Filosofía, el abad de este lugar, Octavio Vilà, pidió que fuera ordenado sacerdote para poder impartir misa, y por eso casi nadie se refiere ya a él como ‘fray’.

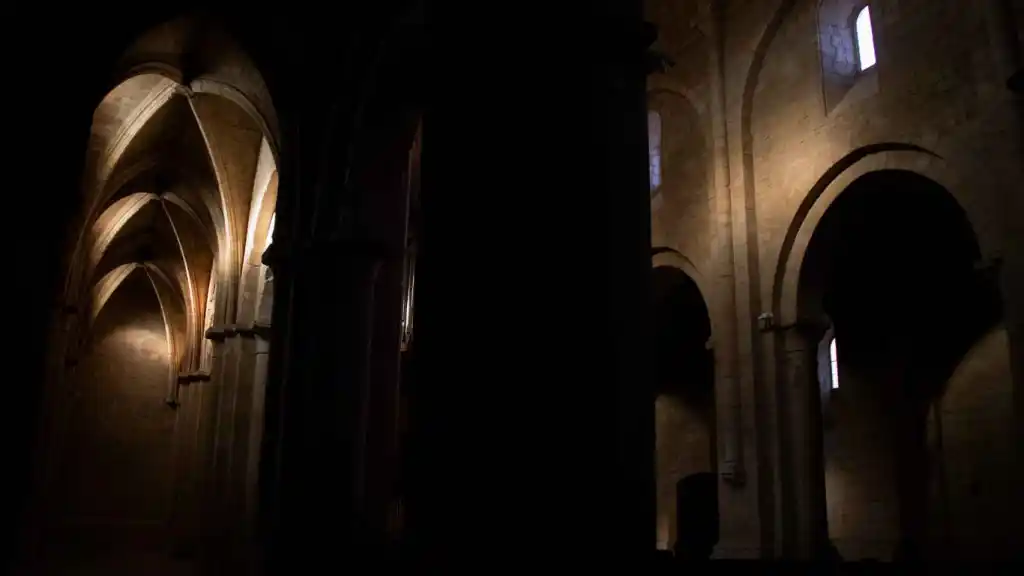

«La vida en este monasterio es difícil. Aquí te enfrentas a la realidad de una manera muy desnuda. Lo más complicado de procesar es todo lo que encuentras dentro de ti: tu propia realidad», advierte el cisterciense mientras me enseña las estancias de este mastodóntico complejo erigido en 1148 por el conde Ramón Berenguer IV en honor a su reciente conquista de Tortosa. «Comprender lo que llevamos dentro no nos gusta nada. Es muy duro seguir a Cristo». Con esta mística reflexión, y con el sol ya desaparecido tras el horizonte, nos adentramos en el interior de la zona de clausura. Brillan las constelaciones en el cielo, el grado bajo cero condensa en vapor las palabras y el silencio que nos rodea sólo queda roto por el tenue susurro de las gotas de agua que caen del plato al cerco de la fuente del claustro. ¿Dónde está todo el mundo?

Al parecer llego a la hora perfecta para acudir a la lectura, el oficio inmediatamente posterior a la cena, en la cual los monjes han degustado unos macarrones con atún, un poco de pan con aceite y unas naranjas y peras maduras. A diferencia del resto de ceremonias religiosas, que se realizan en la iglesia, la lectura se celebra en la sala capitular, un espacio cuadrangular donde se leen pasajes de la regla de San Benito y, en estas fechas de Adviento, textos sobre la Orden del Císter. «Aquí celebramos algunas oraciones», continúa el padre Borja.

La sala está presidida por cuatro columnas góticas y rodeada de bancos de madera que forman cuatro gradas escalonadas. Unos focos de luz con bombillas muy cálidas, como velas, le regalan al espacio un tono acogedor, hogareño, lo suficientemente iluminado como para desvelar las identidades de las sombras. Espero dentro hasta que, de pronto, una secuencia imposible se desarrolla ante mis ojos. A excepción de la electricidad, quinientos años atrás la escena debió desenvolverse de la misma forma.

Una procesión de catorce o quince monjes encapuchados con hábitos blancos entran en la estancia, solemnes, en silencio, algunos con paso firme, otros, débiles, apoyados en sus bastones, los terceros cojean pero reniegan del báculo. El abad Octavio Vilà, el más alto y vigoroso de ellos, de paso rápido y firme, con las manos unidas dentro de sus anchas mangas como un sabio maestro, se sienta en la silla que preside la sala, que se asemeja a un trono de madera. Los monjes se sitúan estratégicamente a su alrededor, copando, como en guardia, las paredes frontal, izquierda y derecha de la sala –la restante, cercana a la puerta, queda reservada a los huéspedes–, y comienzan entonces un recital de cantos. Acto seguido, uno de ellos se sitúa frente a mí, de espaldas, en el atril que preside el centro de la sala capitular, y lee en catalán los pasajes mencionados.

Calvas incipientes, miradas huidizas, rostros serios que desprenden una paz sobria, movimientos rápidos y nerviosos que parecen desvelar el miedo a no cometer un error que pueda ofender a Dios; uno de ellos, de cara aguileña y rasgos de actor, tiene el pelo perfectamente blanco y corto y una barba vikinga igual de nívea que le tapa el cuello; otro, de los más mayores, mira amenazante, como si en cualquier momento se dispusiera a dar una orden o una reprimenda. Los monjes tienen, verdaderamente, facciones de monjes, actitud de monjes, movimientos de monjes.

Entre los integrantes se encuentran fray Edwin, el cocinero titular, de origen boliviano; el prior y hospedero, fray Rafael, también encargado de repartir la comida en el refectorio; los economistas fray David, responsable de la administración y de gestionar las donaciones, y fray Llorens, que también es enfermero; un hermético monje lituano, fray Yuri; los ya presentados fray Borja y fray Joaquín; el que lee es fray Xavier, y el de la poblada barba es fray Antoni. También hay varios huéspedes, entre ellos un geógrafo barcelonés llamado Carles y un traductor vasco que responde al nombre de Jon.

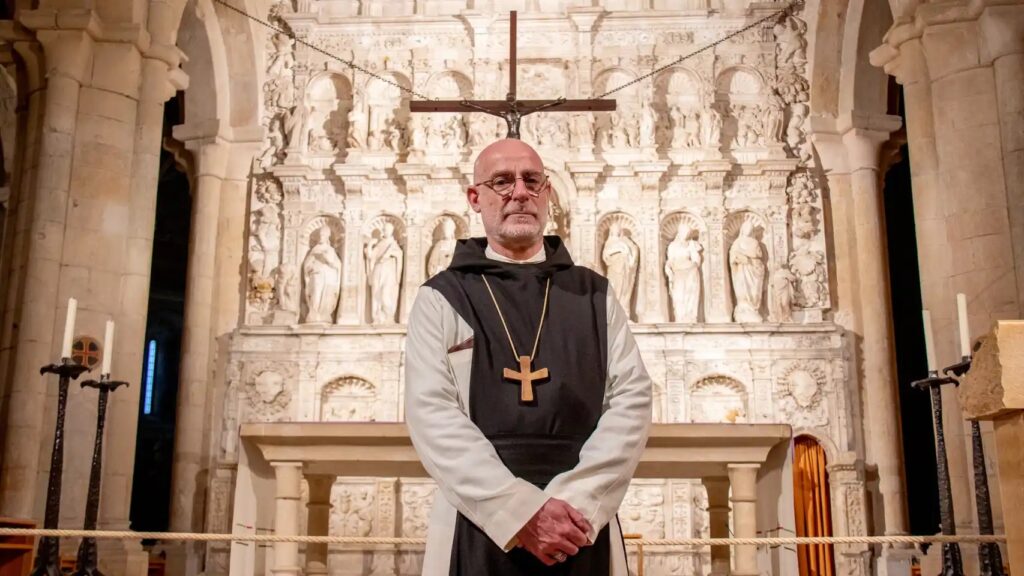

Presbiterio de la iglesia abacial. A la izquierda, los sepulcros reales; a la derecha, el ambón de Subirachs; al fondo, el espectacular retablo de alabastro de Damián Forment. David G. Maciejewski E. E.

Vista de los espectaculares sepulcros reales sobre arcos que unen las naves de la iglesia. David G. Maciejewski E. E.

La impresión de este recibimiento no habría sido tal si no llega a ser porque, inmediatamente después de esta solemne ceremonia, el tornasol de personajes de otro tiempo se dirige, nos dirigimos, a celebrar las completas, el rezo inmediatamente anterior al descanso nocturno. Para ello, los monjes utilizan la iglesia abacial de Poblet, de estilo románico y gótico. Dentro de la nave sacra, los cistercienses se colocan en la sillería del coro, situada frente a un espectacular retablo de alabastro dedicado a la Virgen y esculpido por el maestro Damián Forment en 1527. Sin florituras, pura sobriedad heredada del espíritu de los benedictinos, el Adán del que el Císter es costilla.

Frente al altar se encuentra un desconcertante ambón con un ojo, una cruz y un triángulo que recuerda a la masonería pero que el abad me explicará después que data de 1985 y su simbología es obra de José M. Subirachs. Sus líneas evocan la intersección entre lo inmaterial y la materia, entre Dios, la realidad inefable y el hombre. A ambos lados del presbiterio, uniendo las naves laterales, reposan unas gigantescas tumbas reales, también labradas en alabastro, elevadas sobre dos arcos, donde yacen, desde que Pedro III el Ceremonioso decidiera enterrarse en 1340 en Poblet, los huesos de reyes y reinas, entre ellos los de Alfonso V, el Magnánimo, los de Juan II de Aragón y de Navarra o los de otros tantos monarcas y aristócratas ilustres que conformaron, y conforman, la viva historia de estas tierras; en uno de los laterales está la tumba donde Juan de Borbón quiso ser enterrado antes de acabar en la Cripta Real del Monasterio de El Escorial.

[Juancho Jorge, el guardián de los secretos de San Olav, la única ermita vikinga de España]

En este enclave de la gigantesca iglesia, recargada de elementos arquitectónicos y decorativos pero sobria en colores, donde hasta las vidrieras son monocromáticas, es donde los monjes entonan hasta cuatro horas al día misas, invocaciones, salvas, antífonas, himnos y responsorios dedicados al Misterio de la existencia. Lo hacen en catalán, lengua vehicular de la provincia, y en gregoriano. Tras las celestiales entonaciones de fray Lluís, la estrella musical de la orden cisterciense junto a fray Borja, uno de los monjes se dirige al presbiterio y enciende tres velas sobre el altar. Es, recordemos, de noche.

Los ascetas apagan las luces. Dentro del templo se hace un silencio que estremece y queda sublimado por el frío que emana de los lechosos muros de piedra y de los duros bancos de madera de la nave central, destinados a los huéspedes. El andaluz fray Josep Antoni, el organista, toca las celestiales notas musicales del aparato con esa destreza mecánica que sólo confiere la experiencia. Mientras, los monjes cantan. Luego, las teclas también paran, los monjes se ponen en pie, en fila, y miran al altar de espaldas a los bancos de la iglesia. Otra vez se hace el silencio. Los religiosos, ahora ya ocultos en la oscuridad, en procesión solemne, como un ejército de templarios resucitados, entonan los últimos cantos gregorianos mientras le rezan al fuego.

Fray Octavio, el abad de Poblet

La noche es helada, roza los dos grados bajo cero y varios huéspedes –sólo somos cinco– han pedido al padre Borja más mantas para resguardarse de la gélida brisa que parece traspasar los negros postigos de las celdas y se mece por el ambiente hasta refugiarse en las extremidades. Impera dormir, porque a las 5:15 de la madrugada los monjes se despiertan para celebrar las Vigilias, a las 7:00 las Laudes, a las 8:00 la Misa Conventual y la Tercia. Cuando el reloj marca las 8:55, con mucha suerte, llegamos puntuales al desayuno, en cuyo menú destaca una deliciosa mermelada de arándanos. El padre Borja me explicó ayer que una de las futuras posibles nuevas líneas de ‘negocio’ de los cistercienses podría consistir en dedicarse a fabricar confituras, pero «aún está muy verde».

Paso la mañana vagando por el monasterio, viendo cómo los huidizos monjes rehúsan a hacer declaraciones y menos aún a posar para las fotografías. Al fin y al cabo, han hecho voto de silencio. El prior, fray Rafael, es de los pocos que se me acerca mientras camino por los jardines del complejo. Me aconseja esperar a las 14:28 para hacer una fotografía al espectacular cimborrio de Poblet, entre cuyos ventanales, a esa hora exacta, se asoma el sol en esta época del año. Me lo demuestra enseñándome la foto que ayer mismo hizo con su móvil. Después, camino por el prístino claustro del monasterio, por las torres de la fortaleza que dan hacia los inmensos viñedos, frente al refectorio donde los monjes comen; ahora, de nuevo, por la sala capitular, y después por la capilla de la iglesia. No hay nadie. Ni turistas.

Me encuentro de nuevo con el padre Borja, el monje más atareado del convento, y le pregunto cómo se mantiene este lugar. «El edificio es del Estado y nosotros somos arrendatarios«, explica el religioso. «Lo que pasa es que no pagamos alquiler, pero por contrato aseguramos el mantenimiento del edificio y la gestión de las visitas turísticas. Vivimos, literalmente, del turismo. Tenemos dos guías a los que pagamos un sueldo. También cotizamos a la Seguridad Social, y como hay varios monjes mayores que cobran sus pensiones, nos ayudan. Pero nosotros no recibimos nada del Estado. Si hay que restaurar algo, no tenemos dinero, así que tenemos que llorarle al ministerio de Cultura, a Fomento o a la Generalitat. Tocamos todas las teclas. Cuando vino el Rey le preguntamos si nos podía arreglar el museo. Los monjes siempre estamos pidiendo cosas«, ríe antes de emprender de vuelta el camino.

Hago tiempo hasta reunirme con el abad Octavio. Aparece por un pequeño pórtico que conducirá, pienso, a un dédalo de estancias prohibidas para el visitante. Imaginaba a un hombre distante y parco en palabras, extremadamente solemne, como fray Mauro, el prior de la Orden de San Jerónimo, pero al acercarse cualquier prejuicio queda fulminado por un cálido bálsamo de realidad. El abad Octavio, Octavi en catalán, se presta a hacerse fotografías, a colarme en lugares vetados para el turista, responde a cada pregunta con dedicación y esmero a pesar de la cantidad de trabajo que tiene y hasta se atreve a bromear cuando le cuestiono sobre si entre sus huestes hay algún monje rebelde que vote a Puigdemont. «Yo di orden de que cuando no estamos rezando tuviésemos prohibido hablar de tres cosas: de religión, de política y de fútbol«. Se ríe.

«En activo somos 24 monjes cistercienses«, me explica el abad mientras caminamos por el recinto sin un rumbo fijo, mecidos por la intuición. «Luego hay tres que están fuera, dos en Roma y uno exclaustrado y probablemente no vuelva. Después, hay otros seis en una fundación que tenemos en Gerona, pero son mayores y es posible que no muy tarde vuelvan aquí». El líder de los cistercienses, de 63 años, llegó al monasterio hace 18. El monje, me cuenta, es licenciado en Historia Contemporánea y trabajó como bibliotecario. «Mi relación con los cistercienses viene porque mi padre los ayudaba de forma altruista. Trabajaba en una caja de ahorros, así que les echaba una mano con las gestiones económicas. Tradicionalmente, esa ha sido la parte más floja de la Orden del Císter».

«Yo nunca me planteé ser monje –continúa– pero, en el año 2000, una asociación de laicos vinculada al monasterio llamada La Hermandad me eligió como secretario. Nunca había tenido una vocación religiosa, pero poco a poco, gracias a esa asociación, fui participando en grupos de lectio divina, en retiros. Además, el abad anterior era amigo de mi familia. Y en mi trabajo, en la biblioteca, me ofrecieron un puesto de responsabilidad…», hace un parón. No hace falta decir más. La perspectiva de una rutinaria vida mundana lo lanzó en brazos de la mística existencia monacal.

PREGUNTA.– Los monjes jerónimos me contaban que tenían que sacar dinero de las pensiones de sus ancianos para poder comer. ¿Cómo se gestionan los cistercienses?

RESPUESTA.– Eso que describes nos pasó durante la pandemia, que supuso cerrar de la noche a la mañana el grifo de las entradas turísticas al monasterio. Fue un momento crítico. Nos quedamos sin ingresos. Por lo demás, este edificio, con la desamortización de Mendizábal [1836-37], pasó a formar parte del Estado, y así sigue siendo. La fórmula que tenemos es compleja: somos propiedad del Estado, estamos administrados por la Generalitat y nuestra comunidad [la cisterciense] es usufructuaria. El organismo de gestión es un patronato presidido por el presidente de la Generalitat donde están el delegado de Gobierno en Cataluña, el Arzobispo de Tarragona y los consejeros de Cultura de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. Y el presidente de honor es el Rey. Este es el órgano de gestión, cuyo representante en el monasterio es el abad. El patronato recibe ingresos de las entradas turísticas, y cuando hay que hacer obras viene de subvenciones.

P.– A diferencia de otras órdenes, ustedes sí tienen algo de músculo internacional. Cuentan con representación en numerosos países, aunque en España sean poco más de veinte. ¿Cuál es la situación global de la Orden del Císter?

R.– Efectivamente, tenemos monasterios en todo el planeta: en España, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Brasil y hasta en Vietnam, donde, curiosamente, están las congregaciones más numerosas, algunas de ellas con cientos de monjes. En el mundo seremos más de 1.000. Y una cosa muy propia y de la que estamos muy orgullosos es que, desde el año 2000, la Orden del Císter es conjunta entre monjes y monjas. El abad general es un monje, porque tiene que ser un sacerdote, pero los órganos del consejo del abad general, el sínodo, etcétera, son todos paritarios. En nuestra Congregación tenemos un sistema federal. En España, en la congregación de la Corona de Aragón, Poblet es la cabeza; después está Solius, nuestra fundación en Gerona; y luego los de Vallbona, en Lérida, y Valldonzella, en Barcelona, que ambos son de monjas. Y tenemos una Congregación exclusivamente de monjas que está en Castilla.

P.– ¿Cuáles son las características de su vida monástica?

R.– El equilibrio entre oración, trabajo y lectio divina, el contacto con la palabra de Dios. Esos son los tres puntales. Lo que habréis escuchado hoy [se refiere a la tercia y la nona] es un cambio litúrgico reciente que empezamos a practicar desde el 1 de noviembre. Con el Concilio del Vaticano II se cambió la lengua oficial del latín al catalán y se adoptaron músicas copiadas del monasterio de Montserrat, por facilidad del lenguaje. Pero no estábamos satisfechos con la liturgia que teníamos. Durante los tres últimos años hemos querido recuperar las antífonas originales. Aunque cantamos en catalán, usamos también la melodía gregoriana.

P.– ¿Salen alguna vez del monasterio?

R.– Para las compras rutinarias o si hay que ir al médico. Además, desde que me nombraron abad, soy bastante comprensivo con el tema de los padres y de los ancianos [si hay alguien enfermo, un monje puede ir a ver a sus seres queridos]. Luego, tenemos un periodo de vacaciones de 10 días al año, y tenemos una casa de retiro en el bosque a la que podemos ir.

[Francisco desencadenado: el Papa «acelera» con gays y ‘trans’ ahora que Benedicto ya no le vigila]

P.– ¿Hay monjes indepes?

R.– (Risas) Tenemos de todo. Cuando comenzó el procès pedí que no hablásemos de esto. Supongo que hay monjes independentistas y otros españolistas. Yo ya había detectado que eso en alguna orden era situación de conflicto, pero no es nuestro objetivo de vida monástica. Que cada uno vote a quien le parezca cuando haya que votar. Lo que queremos dejar claro es que mantenemos el respeto absoluto a todas las instituciones del Estado. En este momento parece que vuelve a ser un poco más fácil, pero en otras fechas ha sido complicado.

P.– El papa Francisco anunció hace un par de semanas que la Iglesia bendecirá la unión de parejas homosexuales. Justo durante la cena de anoche ustedes leían en alto el nuevo texto para aclarar malentendidos.

R.– Cuando hay documentos importantes como este, interrumpimos la lectura normal de las comidas y lo leemos. Siempre prefiero leer la versión oficial que la que dan los medios. Sin ánimo de ofender. Hay que leer el documento oficial, porque los titulares son engañosos. El tema de las bendiciones no ha cambiado tanto. Sólo se van a permitir las bendiciones no sacramentales. Es, para entenderlo, como cuando en un acto público se bendice un coche.

P.– Pero imagino que incluso entre los cistercienses habrá un sector más militante que también pida un mayor aperturismo de la Iglesia.

R.– En ese aspecto, no diría que seamos un sector especialmente tradicionalista militante. Respetamos la figura del papa Francisco en tanto que entendemos que, cuando fue elegido Sumo Pontífice, lo hizo movido por el Espíritu Santo. Aunque, a veces, podamos discrepar. No es que sea mi caso, pero hay cosas que me parecen muy bien y otras que no tanto. Al fin y al cabo, cuando uno estudia Teología no valora la Iglesia en un momento concreto de la historia, sino su trayectoria. Los papas, por carácter personal, siguen la ley del péndulo: van de aquí para allá y cambian sus actitudes sobre ciertos temas.

El prior cisterciense, fray Rafael, porta unas bolsas mientras cruza el patio interior de la zona de clausura del monasterio de Poblet. David G. Maciejewski E. E.

P.– Una pequeña lección de historia. ¿De dónde proviene la Orden del Císter?

R.– Nació en 1098, en Cîteaux, Francia, de ahí su adaptación al castellano, Císter. Los cistercienses fueron un grupo de monjes benedictinos que decidieron que la vida de su orden no seguía demasiado bien la regla de San Benito. Se había producido la influencia de Cluny, se había abandonado el trabajo manual, y deciden fundar un nuevo monasterio para recuperar la regla original, que básicamente apostaba por más trabajo manual. El modelo anterior era el de monjes dedicados a la oración y siervos que trabajaban los dominios de los monasterios. Cuando se funda la orden, se opta por una fórmula innovadora: en el mismo monasterio se crean dos comunidades paralelas, los monjes de coro, dedicados a la oración, y los hermanos conversos o legos, entregados a las tareas agrícolas.

La vida de los monjes es dura, explica el abad. Para formar parte de la Orden del Císter cualquier candidato tiene que pasar un periodo de prácticas de cinco años. Si el valiente supera el proceso, se ordena cisterciense. Sin embargo, esta vida monástica, ascética, silenciosa, no es para cualquiera, y algunos han abandonado en el camino. Al igual que como pensaba Benedicto XVI, el propio abad considera que el ejemplo monacal, aunque extremo, es el que seguirá el cristianismo del futuro. «Dentro de unas décadas me imagino la religión circunscrita a comunidades pequeñas y muy militantes. La propia Iglesia va por ese camino: ya no es tan mayoritaria, pero los practicantes están más convencidos que nunca».

[La Iglesia Ortodoxa Rusa Se Desangra por Ucrania: Todos contra el Patriarca de Moscú Fiel a Putin]

Preguntado, no obstante, por qué es lo que han hecho mal los cristianos para que las parroquias estén cada vez más vacías, el abad considera que el problema no es tanto de fondo espiritual sino de error comunicativo. «No saber conectar con la gente«, responde. «Puede que por cómo hayamos dicho las cosas. Pero piensa que tampoco podemos perder la identidad. Hemos sufrido demasiados vaivenes y eso ha generado confusión». El religioso, entonces, hace un parón para cazar un recuerdo. «Pero el ser humano nunca ha dejado de ser espiritual. Mira, cuando estudiaba Teología en Barcelona tenía una asignatura llamada Jesús y las otras religiones. Allí leí los libros de un monje zen llamado Thích Nhất Hạnh, que estuvo refugiado en Francia por la Guerra de Vietnam y vino a una charla al Foro de las Culturas de la capital».

«En aquella clase había 3.000 personas«, continúa el cisterciense. «Habían pagado 18 € la entrada. Mayoritariamente era gente de entre 30 y 55 años. Muchos de formación católica. Si estaban ahí era porque tenían una inquietud espiritual. El propio Concilio siempre ha reconocido que hay retazos de verdad en otras religiones. Una persona que profesa otra religión convencido, creo está en el buen camino. Un ateo o un agnóstico, si actúa de buena fe, también puede ir al cielo, igual que si un católico que actúa de mala fe, difícilmente llegará. Los políticos actuales, por ejemplo, no son gente bautizada, han perdido la práctica, y si lo han hecho es porque sus padres también perdieron la práctica. Por eso se produce un distanciamiento.

Llegado a este punto de la conversación, le pregunto al abad Octavio si cree que el infierno está vacío. Es, quiera reconocerlo o no, la pregunta más difícil para un cristiano. Aquella que le hace dudar de todo, la que probablemente llevó a Juan Arias a escribir El dios en quien no creo antes de colgar la sotana. El religioso sonríe, temeroso de no errar en la respuesta, pero sabedor de su relevancia espiritual. «No sé si el infierno está lleno o vacío. Me gustaría creer lo segundo. Lo que sí sé es lo que decía mi madre: ‘¿Cómo podría estar yo en el cielo si uno de mis hijos no lo está? ¿Dónde estaría la gloria?». Le devuelvo la pregunta. «¿Dónde está la gloria, abad?». Tras un largo silencio, responde: «En que la misericordia de Dios debe ser inmensa«.

El cisterciense se despide. Debe comenzar, como cada cada día, las vísperas previas a la cena. Los huéspedes debemos acudir. Es una de las pocas condiciones que imponen los monjes para aceptar a los visitantes en sus retiros espirituales. No es necesario levantarse a las 5:00, ni acudir a las Vigilias de las 7:00, pero sí asistir a algunos rezos importantes, como la misa matinal o las liturgias previas a la comida y a la cena. A estas alturas de la tarde la puesta de sol regala al visitante, un día más, los colores morados que la hora mágica vierte sobre los viñedos. En el monasterio huele a carne recién hecha. El frío vuelve. Un monje camina apresurado por el claustro. A lo lejos, en el corazón de la iglesia, comienzan a escucharse cánticos gregorianos. Poblet, una vez más, queda sumergida en un Misterio que no es de otra época ni de esta. Es infinito.

El abad Octavio Vilà, abad del monasterio, sonríe frente al retablo de la iglesia de Poblet. David G. Maciejewski E. E.