Siempre se ha dicho de los burros que son animales «tontos». Es su docilidad lo que los hacía fáciles, lo que abrió un destino nada fácil para ellos y, con ellos, para muchos niños y niñas en clase

CARMEN MACÍAS / ACV

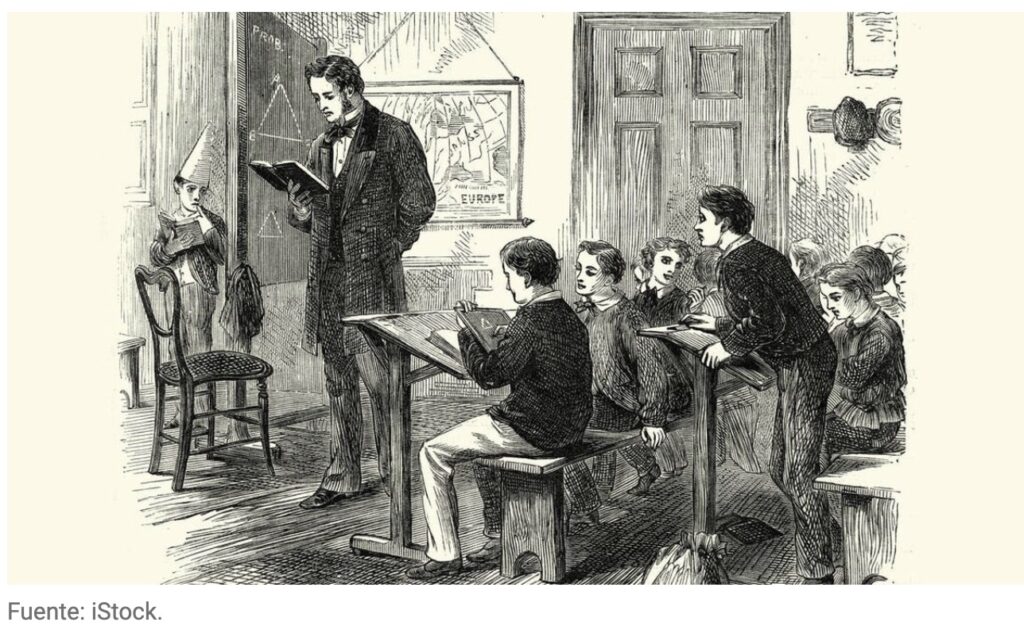

En 1840, Charles Dickens mencionó un «gorro de burro» hecho de periódicos viejos en la novela ‘The Old Curiosity Shop’. El escritor británico hablaba en sus páginas de una escuela, de una clase, describía los elementos que en ella identificaban el lugar como un espacio de aprendizaje donde aquel elemento que a ojos de hoy destaca entonces pasaba totalmente desapercibido entre folios, pupitres y lápices. No era, a fin de cuentas, más que un gorro. Sin embargo, un único elemento puede bastar para derruir cualquier atisbo de confianza, de autoestima, conformando la decadencia en el interior de unos cuerpos pequeños que crecen cubiertos del mundo que les rodea.

Su mención literaria denota una normalidad que escondía nada más y nada menos que la línea sucesoria del rumbo social, una especie de sentido nada común, pero remarcado sobre toda comunidad: solo existía una forma (o un formato) de educación, y esa educación era el único camino para alejarse de la «tontura». Estas letras, decían, «con sangre entra».

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F489%2Fc1a%2F15c%2F489c1a15ccc2f36570d56a57bd1955ed.jpg)

Prohibir los castigos corporales a los niños ayuda a rebajar la violencia juvenilEl Confidencial

Según apunta Eric Grundhauser, escritor y productor creativo especializado en arte y literatura inglesa, en ‘Atlas Obscura’, el término «tonto» aparece por primera vez escrito en 1624 en la obra de teatro de John Ford The Sun’s Darling, cuando Ford usó el concepto de «la mesa de los burros» para describir un lugar donde los niños y las personas consideradas «tontas» se sentaban separadas de los demás. Parece pues que para adentrarse en las connotaciones de nuestro gorro de burro hay que contornear todas sus letras.

Una paradoja

Los burros son uno de los animales más injertos por los seres humanos en sus planes de supervivencia. Era su docilidad lo que los hacía fáciles, lo que abrió un destino nada fácil para ellos. Si hoy pueden considerarse parte integral del medio ambiente y de la cultura es, al fin y al cabo, desde esa objetización que a lo largo de la historia se ha entablado para ellos. Compañeros de faena, sí, pero también elementos de uso físico y teórico.

Cuenta la paradoja del asno de Buridán, por ejemplo, que un burro que tenía mucha hambre no llegaba a decidirse entre dos sacos llenos de heno que tenía a su alcance, a su derecha y a su izquierda, pues ambos eran idénticos e igualmente apetecibles. Llegó hasta tal punto su vacilación que acabó muriendo de hambre, incapaz de tomar una decisión.

Desde esa narrativa, un extraño sombrero para niños parecía predecir su futuro como el de los burros: atados a la voluntad de otros, por «tontos». Tonto, «que carece de sentido o de motivo», «dicho de una persona: falta o escasa de entendimiento o de razón», «dicho de una persona: Que padece una deficiencia mental», dice la Real Academia Española.

De la sabiduría a la «tontura»

Pero el pasado de este elemento de castigo, en algún momento, había sido otro: concretamente, el presente de un erudito, y luego del conocimiento y la sabiduría. John Duns Scotus se hizo famoso a principios del siglo XIV por sus complejas teorías sobre la existencia y la religión, rápidamente ganó seguidores devotos entre sus compañeros académicos. E incluso después de la muerte de Scotus, estos «Dunsmen» continuaron adhiriéndose a sus enseñanzas y usando los sombreros puntiagudos que se decía que Scotus había favorecido.

Filósofo y lingüista desde el plano religioso, John Duns Scotus era natural de Escocia. Nació cerca de la ciudad de Duns en algún momento de 1265 o 1266. Con 26 años se conformó como sacerdote franciscano, y más tarde llegaría a ser profesor en la Universidad de París. Entonces, se puso del lado de la Iglesia Católica tras una disputa pública de la institución con el Rey de Francia sobre los impuestos a las propiedades que el país parecía deber perdonarle a aquella. Acabó fuera, aunque de vez en cuando podía regresar, y así se convirtió en Doctor en Teología antes de mudarse definitivamente a Colonia.

Scotus popularizó lo que resultaban como gorras elevadas y puntiagudas. En este sentido, algunos historiadores creen que se inspiró en las ya habituales representaciones de personas que practicaban algún tipo de lo que pasaron a denominar magia. A quién no le suenan los sombreros de bruja que no fueron tal y, eso sí, los capirotes que, desde tiempos de la Edad Media, la Santa Inquisición obligaba a llevar colocado sobre la cabeza a toda aquella persona a la que acusaba de algún delito, pecado o herejía.

Propia de personas «atrasadas»

Según ‘Hats and Headwear Around the World: A Cultural Encyclopedia’, Scotus planteó la hipótesis de que la forma de un sombrero puntiagudo canalizaría el conocimiento del mundo exterior hacia la mente, y luego se extendería por todo el cerebro. Como resultado, Dunsmen comenzó a usar la gorra puntiaguda, y pronto se convirtió en un símbolo no solo para los devotos estudiantes de Scotus, sino también para las personas inteligentes en general.

Sin embargo, a medida que floreció el Renacimiento y surgieron las teorías humanistas, los académicos comenzaron a ver a los hombres de Duns como personas que estaban atrasadas. Otros creían que no eran lo suficientemente inteligentes como para mantenerse al día con las visiones cambiantes del mundo, y esos sombreros eran simplemente tontos. Así nació el «gorro de burro».

«Durante sus estudios y enseñanzas, Escotus ideó, entre otras teorías, una enrevesada explicación filosófica de la existencia de un dios metafísico, en oposición a un ‘Hombre en el Cielo’ material. Quizás más famoso, también imaginó una defensa de la inmaculada concepción de la misma virgen María. Debido a la complejidad de sus teorías, Escotus recibió el fantástico título papal de ‘Doctor Subtilis’ o ‘El Doctor Sutil’. Sus enseñanzas llegaron a conocerse como ‘escotismo’, mientras que sus estudiantes y seguidores más devotos eran conocidos como ‘Dunsmen'», apunta Grundhauser.

La llegada del Renacimiento

Cuando el pensador murió en 1308, explica la historiadora Jessica O’connor en ‘All that interesting’, sus seguidores continuaron usando gorros puntiagudos, una forma de hacerse entender fieles a sus ideas. Mientras tanto, el Renacimiento se habría paso y con él daba lugar al aprendizaje humanista. Los análisis en torno al mundo y la existencia empezaron a superar las teorías más complicadas del pasado, así que «dunsmen» era ya un término peyorativo. «Se consideraba que aquellos que permanecían comprometidos con las enseñanzas de Escotus estaban atrasados, y las gorras puntiagudas se convirtieron en un símbolo de incapacidad o falta de voluntad para aprender».

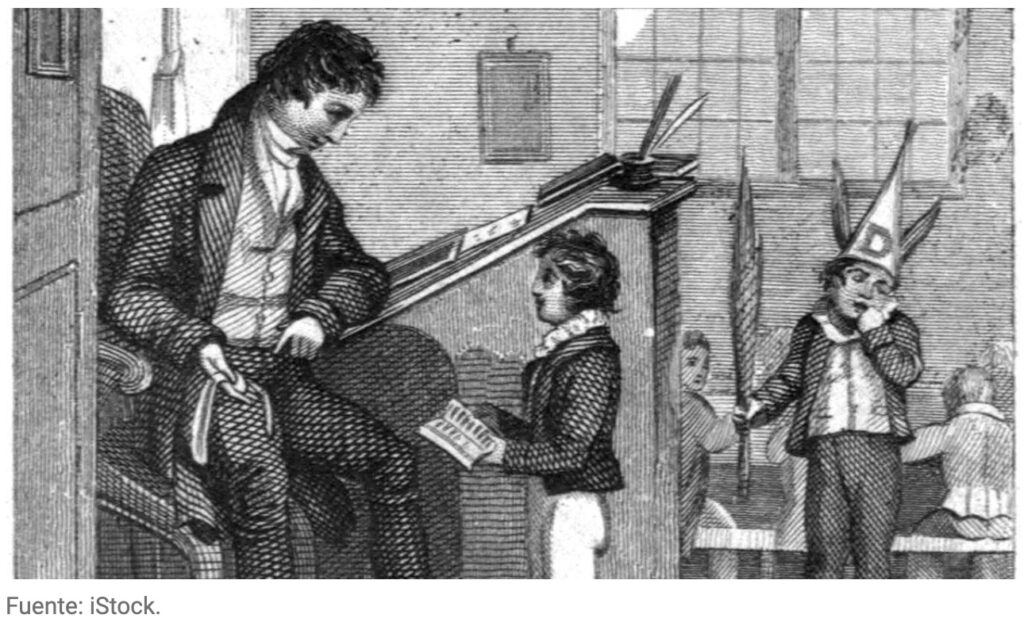

Hasta hace pocas décadas, el profesorado estaba de alguna manera autorizado a aplicar castigos a sus alumnos por la doctrina del «In loco parentis», es decir, la concepción de que la autoridad que representaban los padres y las madres recaía absoluta en aquellos. De hecho, se consideraba que un profesor sustituía a los progenitores en todo lo referente a la educación de un niño en la escuela. Así, por ejemplo, en la Antigua Grecia y en la Antigua Roma se admitía el castigo físico en las escuelas elementales, ya que se consideraba que contribuía a la aplicación del alumno, en la Edad Media y el Renacimiento se siguieron aplicando castigos corporales en la enseñanza infantil.

El asunto siguió y siguió hasta, al menos, finales del siglo XX, que se dice pronto. En este sentido, sostiene Grundhauser, «el apogeo del gorro de burro parece haber sido la era victoriana (en el marco de la vida inglesa), cuando el uso del gorro de burro como símbolo disciplinario despegó en Europa y América».

Un castigo aplicable aún en los 80

Manuel Ikaz, coautor junto a Jorge Díaz del proyecto ‘Yo fui a EGB’, explica que, durante las décadas de 1970 y 1980, en el manual del perfecto profesor aparecía este castigo como aplicable cuando un alumno no se sabía la lección, «algo tan habitual y común que debía tener auténticos sacos llenos de orejas de burro para poner a casi toda la clase». La imagen clásica del castigo es la de un niño, a menudo de pie en un rincón, con un sombrero de cono básico (sí, como el de los nazarenos de semana santa) en el que a veces podía leerse la palabra «burro» o, si el profesor sacaba a relucir su creatividad, con unas orejas de papel pegadas simulando las de este animal.

«Por supuesto, este apodo se aplicó a los niños que interrumpían con frecuencia, a los bromistas y a los que no entendían alguna de la clase con tanta frecuencia como a los niños con problemas de aprendizaje, a los niños inmigrantes que intentaban mantenerse al día en una clase en un idioma que no era el que conocían y a los niños cuyas familias se dedicaban a labores del campo y que solo podían asistir a la escuela unos meses del año», señala O’Connor al respecto.

El caso es que no fue el único castigo violento, humillante y contraproducente con el que algunos profesores se cebaban. Desde golpear los nudillos con un borrador, picar con una regla en los dedos, sostener libros en las manos estando arrodillado hasta encerrar a los alumnos en un armario o cuarto oscuro.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-09-15/gorro-burro-de-sabiduria-a-castigo-escuelas_3489990/