Este cuento de Navidad está inspirado en un relato de Paul Auster, y dedicado con todo el cariño al escritor que falleció el pasado 30 de abril de 2024.

CÉSAR SUÁREZ / TELVA

En un vuelo a Los Ángeles en primera clase me acordé de la primera vez que volé en primera clase, destino Tokio. Casi puede vivir una persona en estos dos metros cuadrados de viajero con privilegios. Mi amigo Risco dice que con seis metros es suficiente, lo que da de sí una furgoneta. Él vivió en una dos años y echa de menos aquella época. Si lo piensas, un ser humano activo pasa más de la mitad del día sentado o tumbado, con suerte leyendo, bailando o tecleando, a no ser que seas escalador o nadador olímpico. No necesitamos mucho más que un buen cuchillo, una cuchara, una taza, una olla de hierro, un plato bonito, un lápiz, objetos útiles, a ser posible antiguos, que nos alegren el día. Cosas de las que puedas contar una historia, dice Risco. Con eso debería ser suficiente, aunque a mí no me convence. Lo mejor de volar es que de pronto uno no sabe dónde está. Ese rato de suspensión aérea es como un trance de adormidera. Lo soñado se hace tan vívido y flexible como el espacio que atravesamos. Este territorio es un buen sitio para encontrar una historia. Y yo buscaba una historia de Navidad.

¿Cuándo empieza uno a considerarse un objeto antiguo? ¿Cuánto falta para que aparezcan en mis manos las primeras manchas?

A mi vecino de compartimento, o como se llame este cubículo, se le ve contento en su pequeño establo. Tendrá setenta y tantos años, podría ser mi padre, pero mi padre no ha ido nunca tan lejos en avión, que yo sepa. El vecino da sorbos complacientes a un vaso de plástico con champán de bienvenida. Yo pedí agua con gas porque me gusta cómo los americanos pronuncian «sparkling». Mientras sorbe, recibe una llamada, aún no hemos despegado. Apura el líquido y deja el vaso en la mesita que le corresponde. El artefacto donde se coloca el dispositivo para manejar la pantalla me impide ver su cara. Solo veo su mano izquierda, la que no sostiene el móvil. Con el índice y el pulgar pinza el borde del vaso y repiquetea con él en la mesita, como si tantease la superficie lunar, mientras pregunta si por allí está lloviendo mucho. La persona al otro lado no le entiende bien o no le escucha, y el hombre sin posar el plástico, acentuando cada palabra con un golpecito del vaso, repite cada vez más despacio la pregunta en inglés: «¿Is there a lot of rain?». Tiene pequeñas manchas en las manos. Yo observo las mías. Aún me libro. ¿Cuándo empieza uno a considerarse un objeto antiguo? ¿Cuánto falta para que aparezcan en mis manos las primeras manchas? ¿Cuántas furgonetas de Risco caben en un avión que va Los Ángeles?

Cada vez que vuelo me acuerdo de mi abuela Dolores. Ella apenas salió del pueblo hasta que la llevaron a Madrid para quedarse a vivir allí, con la vida ya hecha, siete hijos criados, una que se quedó en el camino, toneladas de ropa tendida y miles de cocidos a sus espaldas. Nunca subió a un avión. La última Nochebuena que nos juntamos todos en el bar del tío Gerardo fue aquella en que mi abuela cambió la Misa del Gallo por unos langostinos. Cuando terminamos de cenar me preguntó que si quería acompañarle a la del Gallo. Le dije que sí, claro. Eran ya casi las doce y estábamos a tope cantando «Los campanilleros».

—Dolores, vámonos que empieza la misa.

—¿Ya? Mira, mira tu hermano cómo rasca la botella de anís.

—Que no llegamos.

—Parece que han sobrado langostinos, trae para acá la bandeja que me los como de postre.

—Entonces no vamos, ¿no?

—Mijo, si total la iglesia va a seguir en el mismo sitio mañana…, pero ¿y si estos langostinos no los volvemos a ver?

Soñé que iba al tablao Casa Juan de Tokio a ver a Paco de Lucía y en la ciudad había carteles anunciando un combate de boxeo entre Auster y Murakami

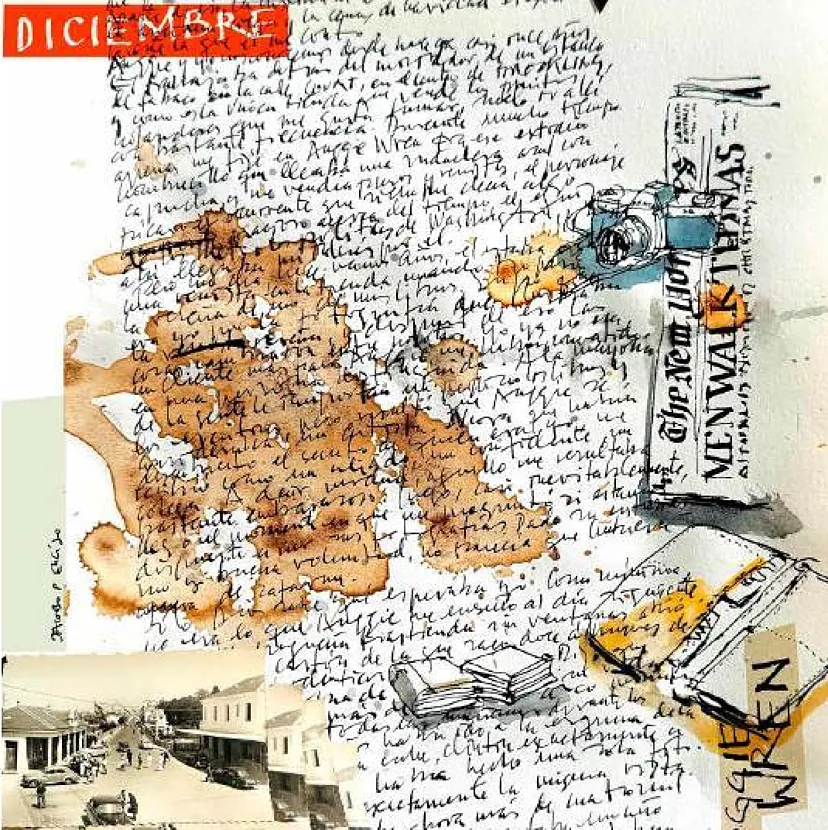

En aquel viaje en primera a Tokio leí el «Cuento de Navidad de Auggie Wren», que escribió Paul Auster como epílogo a su guión de Smoke. Lo sé porque guardo entre las páginas del libro la tarjeta de embarque del vuelo, con unas anotaciones en la parte de atrás. Me gusta releer el relato de Auster cuando se acercan las navidades. Además, la ventaja es que puedo encontrarlo con facilidad en mi biblioteca, porque a partir de la «B» de Beckett el orden alfabético empieza a disiparse. Así que eché en la mochila el libro de Auster para el vuelo a Los Ángeles. Me quedé dormido sin ni siquiera abrirlo. El ruido de las turbinas me liquida. Soñé que iba al tablao Casa Juan de Tokio a ver a Paco de Lucía y en la ciudad había carteles anunciando un combate de boxeo entre Auster y Murakami. Me despertó ese extraño aroma del carrito con el menú. En el cuento de Auster, Auggie Wren tiene un estanco en el centro de Brooklyn. Paul Benjamin es un escritor del barrio que va a la tienda de Auggie a comprar los puritos holandeses que le gusta fumar. Con el tiempo, se hacen amigos. Un día, Paul le dice a Auggie que el New York Times le ha encargado un cuento de Navidad, pero está atascado. Auggie le dice que si le invita a comer, le contará el mejor cuento de Navidad que haya oído nunca. Entonces, Auggie relata cómo un día persiguió a un chaval que había entrado a robar al estanco. No le pilló, pero en la carrera el chaval perdió la cartera. En ella tenía el carnet de conducir y una foto de pie rodeando con su brazo a una señora, probablemente su abuela. Se llamaba Robert Goodwin. Unas semanas después llega la Navidad y, como Auggie no tiene nada mejor que hacer, decide ir a la dirección del carnet del chico a entregar la cartera. Le abre la puerta una señora de unos ochenta años, ciega, y lo primero que le dice es:

—Sabía que vendrías, Robert, sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad.

«No me preguntes por qué lo hice. No tengo ni idea. Puede que no quisiera decepcionarla o algo así, no lo sé. Simplemente salió así, y de pronto, aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella», escribe Paul Auster.

En la parte de atrás de la tarjeta del vuelo a Tokio que usaba de marcapáginas, yo había anotado esto: «Me recuerda al cuento de Lolo. ¿Conocía Lolo el cuento de Auster? Buscar».

Al regresar de Los Ángeles deshice la maleta y devolví el libro de Auster a su sitio. Allí mismo, entre El palacio de la Luna y La invención de la soledad, encontré unas cuartillas mecanografiadas que juraría que antes no estaban ahí. Era el cuento de Lolo al que me refería, el que me había regalado la última Nochebuena que nos juntamos todos en el bar del tío Gerardo.

Caminaba por Vallecas día tras día como si explorase un país, hiciera el tiempo que hiciera, tomando notas de escenas y frases cazadas al vuelo. Decía que iba a escribir la historia oral del barrio

Lolo era como de la familia, le conocíamos de toda la vida. Mi padre y mis tíos jugaban de críos con su padre en el barrio. Era el primo Lolo. Él a mí me llamaba «socio» y siempre me saludaba amagando un croché. No había tenido suerte en la vida. Su padre murió de un infarto cuando él aún era adolescente y su madre le había seguido apenas tres años después. Vivía con su hermano, mayor que él, pero no se llevaban bien. Saltaba de un trabajo a otro, callejeando desde el Puente de Vallecas a Payaso Fofó, de San Diego a las Siete Tetas, como si aquello fuera Brooklyn. Hablaba de las proezas del Rayo Vallecano. Envolvía sus historias con una capa de ficción que hacía que cualquier asunto pareciese una leyenda. Siempre llevaba un palillo de dientes en la boca. Cuando entraba en una cafetería cogía un puñadito de ellos y se los metía en el bolsillo. Lo primero que hacía al saludar a alguien era ofrecerle uno. Tenía los bolsillos llenos de palillos y de servilletas de papel con apuntes. Caminaba por Vallecas día tras día como si explorase un país, hiciera el tiempo que hiciera, tomando notas de escenas y frases cazadas al vuelo. Decía que iba a escribir la historia oral del barrio.

—Bueno, familia, yo me retiro, ¡Feliz Navidad a todos!- dijo Lolo poco después de terminar de cenar, cuando ya volvíamos al ataque con «Los Campanilleros».

—¿Ya te vas, Lolo? Pero si no son ni las doce…- dijo el tío Gerardo.

—Que mañana tengo cita a primera hora con el peluquero.

—Sí, un corte navideño, no te digo… Venga, Lolo, cuídate, ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras.

Antes de irse, Lolo hizo que mi abuela soltase los langostinos por un momento para darle un abrazo. Después abrió su zurrón y sacó un sobre de los que se hacía él mismo con una hoja arrancada de alguna revista. Me dijo:

—Toma, socio, te he escrito un cuento de Navidad. Es un regalo. Ya me dirás qué te parece. Estoy pensando enviarlo al New York Times el año que viene.

—Gracias, primo, a ver si te dejas ver más a menudo.

Se colocó un palillo en la boca, empujó el puente de sus gafas con el dedo índice en gatillo y se deslizó bajo el cierre metálico de la puerta del bar hacia la calle.

Confiaba en que respetase la vieja ley no escrita de las tardes de Nochebuena. No podía dejarme tirado. Después nos pasaríamos por el bar del tío Gerardo a tomar la penúltima

Así que aquí está el cuento de Navidad que Lolo me regaló aquella Nochebuena y encontré entre los libros de Auster:

«Quedé con Mario enfrente del almacén de jamones de la calle Monte Perdido. La tradición era tomar unos botellines la tarde de Nochebuena y encontrarnos con la gente. La penúltima era en el Vicente, desde donde muchos llamaban a casa para avisar de que se habían liado y no llegaban a la cena. Llevaba más de media hora esperándole y no aparecía. Me estaba pelando de frío. Entré en la cabina, marqué el número de su casa, pero se tragó la moneda sin dar señal. Apunté una frase que algún romántico había escrito con rotulador en el cajetín: «¿Quién lo impide?».

Hacía ya unas cuantas semanas que no le veía. Me estaba dando largas. Me contaron que se había enganchado otra vez. Era automático: cuando caía en el pozo, se esfumaba. Yo no le pedía explicaciones. Le había dejado una nota en el buzón de su casa: «¿Dónde te metes? Nos vemos el 24 en el almacén de jamones, como siempre. L.». Confiaba en que respetase la vieja ley no escrita de las tardes de Nochebuena. No podía dejarme tirado. Después nos pasaríamos por el bar del tío Gerardo a tomar la penúltima. Si Mario estaba jodido de verdad, razón de más para vernos. Su madre decía que cuando su hijo se «enroscaba» yo era el único al que abría la puerta.

Antes de quedarme tieso de una pulmonía, decidí pasarme por casa de sus padres y probar suerte. Puede que estuviera enfermo, o que de pronto le hubiera entrado el espíritu navideño y se hubiera decidido a cenar con sus viejos, yo qué sé. Llamé al telefonillo.

-¿Está Mario?

Descolgaron sin respuesta. Volví a probar.

-¿Señor Tomás? Soy Lolo. ¿Está Mario?

La puerta se abrió. Subí.

En las escaleras me crucé con un chaval que bajaba a toda mecha. Paró en seco a pedirme el aguinaldo, sin villancico, ni pandereta, ni leches.

-Oye, ¿me das algo?

-Pero bueno, chaval, ¿sin cantar ni un villancico?

-Es que no me sé ninguno.

-Cómo no te vas a saber «Los peces en el río» o cualquiera de estos, pero ¿en qué mundo vives?

El chaval se encogió de hombros e insistió:

-Es que no me va esto de cantar, en verdad. Mi madre me ha dicho que salga a la calle a dar la murga a ver si saco para petardos. ¿Me das algo o qué?

-Venga el villancico.

-Y dale. Me sé la de «Ave María, cuando serás mía…», de Bisbal, ¿te sirve?

-¡Anda, tira para abajo!

El chaval se despidió cortésmente con un «adiós, capullo» y siguió bajando las escaleras en tromba.

Llegué al rellano del tercero. Nunca me acordaba de si era la puerta de la derecha o la de la izquierda. No había ningún letrero de «A» y «B». La de la derecha estaba entornada. Me asomé. El pasillo estaba en penumbra. Olía a paño mojado.

—¿Señor Tomás? Soy Lolo, he quedado con Mario pero no sé nada de él. ¿Se puede?

«Ay, qué alegría más grande, hijo. Ayúdame a levantarme que tengo que preparar la cena. Nosotros no íbamos a hacer gran cosa. Hace tanto tiempo que no nos juntamos todos…»

Hacía siglos que no entraba en casa de los padres de Mario, desde que estábamos en el instituto por lo menos. El accidente de su hermano Rubén fue un golpe brutal. La madre, Tomasa, no lo superó. Se pasaba el día llorando. No quería ver a nadie. En cuanto pudo, Mario se fue a vivir con unos colegas. La señora Tomasa le echaba en cara que le hubiera dejado la moto a su hermano, que «por culpa de un inútil sin cabeza» como él había perdido un hijo.

—No hay quien respire en esta casa. No aguanto a mis viejos. ¿Qué hago, me mato yo también? Tengo que salir de aquí o nos vamos a volver todos locos- me dijo una vez.

—¿Tu padre qué dice?

—Qué va a decir. Que la desgracia ya no tiene arreglo, que hay que seguir viviendo y esas cosas. Pero en cuanto abre la boca mi madre le carga también a él la culpa de lo que pasó.

La voz del señor Tomás venía de la cocina.

—Pasa hijo, pasa, qué alegría que vengas a vernos. Entra al salón, que está la Tomasa, se va a poner muy contenta. No se lo va a creer. Ahora voy yo, que termino de fregar.

Avancé por el pasillo casi a tientas. No había ninguna luz encendida y además llevaba las gafas empañadas. Al fondo, sentada en el sillón con las piernas bajo las enaguas de la mesa camilla, adiviné a la señora Tomasa. La única iluminación provenía del halo de la pantalla de la tele sin volumen. El Rey daba su discurso navideño. La cacatúa de Mario se paseaba por el antebrazo de la señora Tomasa. Cuando se detenía, piaba y se frotaba la cabeza contra la manga de su dueña. Me acerqué al sillón.

—Buenas noches, señora Tomasa, ¡cuánto tiempo!, soy Lolo, el amigo de su hijo Mario. Feliz Navidad…

La señora Tomasa me miró asombrada, al principio no reaccionó pero de pronto contestó con entusiasmo:

—Qué alegría que vengas a visitarme, hijo. Siéntate. Esto yo creo que lo ha dicho el Rey ya antes. ¿Te quedas a cenar?

—Muchas gracias, pero solo subía a felicitarles la Navidad a usted y al señor Tomás, y a preguntar por Mario…

—Es que ahora en verano paso un calor horroroso y no me apetece ni comer. No sé por qué tenemos enchufado el brasero. ¿Dónde estabas? ¿Por qué has tardado tanto?

—Bueno, es que estaba esperando a Mario. Pensé que habíamos quedado, como todas las nochebuenas, pero no sé nada de él desde hace tiempo y…

—Ay, qué alegría más grande, hijo. Ayúdame a levantarme que tengo que preparar la cena. Nosotros no íbamos a hacer gran cosa. Hace tanto tiempo que no nos juntamos todos… Fíjate que yo creo que esto que está diciendo el Rey ya lo dijo el año pasado. ¿Dónde se habrá metido Tomás?

El señor Tomás abrió una puerta de la parte de abajo del armario y sacó dos álbumes. Los dejó en el otro sillón junto a la señora Tomasa. Esta cogió uno y empezó a hojearlo con una sonrisa

Me giré hacia la cocina, donde se supone que estaba el señor Tomás, por ver si aparecía. La situación era rara. Casi a oscuras, con el Rey mudo gesticulando en plano y contraplano, la cacatúa espídica, el olor a paño mojado…

—¡Tomás, que ha venido Mario! Mira que no avisar ni nada…

—Tomasa, que soy Lolo, el amigo de su hijo Mario, ¿se acuerda?

Por fin, apareció el señor Tomás con una tos bronquítica y un exiguo plato de queso. Encendió una lámpara de mesa que tampoco arregló mucho la carencia lumínica, pero al menos pudimos vernos las caras. La señora Tomasa estaba muy delgada, tenía las cejas dibujadas y un leve pero continuo temblor de cabeza. Era evidente que no estaba bien. Yo no sabía que había decaído tanto.

Pude distinguir sus ojos emocionados cuando abrió los brazos para abrazarme.

—Sabía que vendrías- dijo.

¿Qué podía hacer? No iba a dejar a la señora Tomasa tal cual y darle un disgusto, con la ilusión que le había hecho verme. Creo que el señor Tomás se había dado cuenta del juego y de alguna manera me invitaba a seguirles la corriente.

—Qué bien que te quedes, hijo, voy a descongelar unas croquetas y verás qué rápido apañamos algo. No pensábamos ni cenar. Aquí todos los días son iguales. A tu madre parece que todo lo que le preparo de comer le sabe mal…

—Anda, Tomás, acércame las fotos de las vacaciones de cuando eran pequeños, que las veamos otra vez- dijo la señora Tomasa.

El señor Tomás abrió una puerta de la parte de abajo del armario y sacó dos álbumes. Los dejó en el otro sillón junto a la señora Tomasa. Esta cogió uno y empezó a hojearlo con una sonrisa. Aprovechando que estaba distraída, el señor Tomás se volvió hacia mí y me dijo en voz baja:

—Lo único que sé de Mario es que está interno en un centro en la sierra. No hablamos con él desde hace tres meses. No quiere ver a nadie. Tuvimos que vender la casa de la playa. A ver si acaba la mala racha…

—Mira, hijo, ¿a que no te acuerdas de esta foto? Mira cómo llevas a caballito a tu hermano, ¡si no podías con él! Hay mucha niebla en esta ventana, no puedo ver nada.

Me quedé un rato más, charlando con la señora Tomasa, viendo fotos antiguas de la familia, hasta que de pronto soltó el álbum y se quedó dormida. La cacatúa había trepado a su hombro y por fin se había tranquilizado. El señor Tomás no volvió de la cocina, o de donde fuera que se había metido. Me quedé con ganas de probar sus croquetas. Arropé a la señora Tomasa con las enaguas y me deslicé por el pasillo.

—¿Señor Tomás, está por ahí? Que me voy, ya me pasaré otro día.

TE PUEDE INTERESAR

Ayuso lo vuelve a hacer, vestido con escotazo y manga murciélago en unos premios de periodismoTelva

Pérez-Reverte responde a Baltasar Garzón por sus palabras sobre el sistema judicial español: «Él ayudó mucho a desprestigiarlo»Marca

No hubo respuesta. Abrí la puerta y bajé las escaleras silbando «Los Campanilleros». Si me daba prisa, aún llegaba a tiempo al bar del tío Gerardo».

César Suárez es redactor jefe de cultura de TELVA desde 2008 y autor de los libros Cómo cambiar tu vida con Sorolla y El enigma Paco de Lucía, ambos publicados por Lumen.

Fuente: https://www.telva.com/cultura/2024/12/23/67692cd501a2f12a5d8b45a8.html