El musicólogo Miguel Ángel Marín pone al día el enigma de la autoría de la célebre partitura y rastrea su temprana difusión por España en una documentada investigación.

Alberto Ojeda / El Cultural

En diciembre de 2019, Miguel Ángel Marín (Úbeda, 1972) entró en contacto con una versión desconocida del Réquiem de Mozart custodiada en la catedral de Pamplona. Se la pasó la Universidad de Navarra, que había impulsado una colección de partituras vinculadas al terruño y quería que el director de la programación musical de la Fundación Juan March firmase el estudio introductorio. Con su aplicación característica, rasgo con el que confecciona el jugoso menú concertístico de la citada institución cada temporada, Marín se fajó con el documento. Pero la investigación le desbordó.

Al bucear en el caso pamplonés, empezaron a salirle al paso otras versiones ‘españolas’ del Réquiem que evidenciaban la velocidad con la que se propagó por España en el siglo XIX, muy superior a la de otros países en teoría mejor conectados a la actualidad musical europea, como Inglaterra. Vislumbró entonces el libro que acaba de publicar con Acantilado, El ‘Réquiem’ de Mozart.

Una historia cultural que documenta, iglesia a iglesia, catedral a catedral, los hitos de esa expansión ibérica. «Es verdad que a Londres llegó pronto. En 1801, una década después de la muerte de Mozart, se hace la primera interpretación en el Covent Garden. Pero es curioso que, luego, se puede comprobar que en localidades españolas pequeñas como Cervera o Mondoñedo se estrenó antes que en, por ejemplo, Oxford, Birmingham…«, apunta Marín a El Cultural mientras degusta un café en una luminosa sala de la Juan March.

[Mozart, la condición humana en canal]

«Que el Réquiem se expandiera por España tan rápido no es sorprendente por la popularidad de Mozart, amplificada con su muerte, y porque era pintiparado para un país católico donde el oficio de difuntos, al contrario que en latitudes protestantes, era una práctica muy arraigada. Lo curioso es que no solo grandes y medianas ciudades lo recibieran antes que otros centros musicales europeos, sino también pueblos de tamaño menor».

La partitura había sonado por vez primera en una misa por el alma del compositor en la iglesia vienesa de San Miguel, el 10 de diciembre de 1791, solo cinco días después de su muerte. Se creía que esta interpretación era una fantasía, parte de esa leyenda romántica que incluye detalles noveleros como la envidia insana de su colega Antonio Salieri y un envenenamiento. «Solo un día después de su muerte, en Berlín ya se publicó una necrológica que se hacía eco de esta sospecha», dice Marín.

«Un día después de su muerte, ya se hablaba de envenenamiento». Miguel ángel Marín

«La confirmación de que sonó en esa misa es reciente, de hace unos 20 o 30 años, porque por una razón extraña Mozart no fue enterrado en la parroquia que le correspondía sino en otra diferente, por lo que la búsqueda de su huella no estaba bien encaminada hasta que, por casualidad, un tipo que estaba haciendo una tesis sobre la de San Miguel lo descubrió. Se interpretaron exactamente los dos movimientos que dejó casi concluidos, el Introito y el Kyrie», aclara Marín, profesor también de la Universidad de la Rioja, entidad que ha respaldado sus pesquisas mozartianas.

«Esta aparición demuestra que hay tener que mucho cuidado con las afirmaciones categóricas cuando hablamos del Réquiem: lo que es mito o realidad va cambiando de posición según avanzan las investigaciones», añade.

El hito más eficaz en fijar en el imaginario colectivo el relato romanticoide es la famosa película de Milos Forman, Amadeus, de 1984. El guion de Peter Schaffer acaba con Salieri, devorado por los celos, a los pies de la cama de un Mozart moribundo, apremiando al genio para que le dicte el final del Réquiem. Tenerle en vela toda la noche, tarareando notas que Salieri plasma en el papel con avidez homicida, apuntilla el autor de La flauta mágica.

«Quizá esto sea lo más grosero de toda la película. Salieri era un autor respetadísimo, de notable éxito, muy influyente y poderoso. La envidia, si había, era más bien en dirección opuesta. Mozart se arrimaba a él para alcanzar una posición más estable en Viena. Hay que entender que aunque alcanzó prestigio en vida no tenía un reconocimiento absoluto ni una solidez económica. El Réquiem lo acepta precisamente para postularse como maestro de capilla imperial».

[Mozart y Salieri, cara a cara de nuevo]

A Marín no le contraría esta aproximación cinematográfica a Mozart, que al fin y al cabo ofrece una proyección masiva a la música clásica. Aparte, en descargo de Forman, alega que este «se limitó a recoger toda la leyenda que se armó en el siglo XIX». Su retrato de la relación entre los dos compositores

coetáneos es, por ejemplo, «exactamente igual que la que Rimski-Kórsakov recogió a finales del XIX en su ópera Mozart y Salieri, compuesta a partir de un drama en verso de Pushkin de 1830″.

Durante ese siglo se manufacturó un aluvión de noticias, cuadros y biografías que envolvieron el peculiar proceso de gestación del Réquiem en un aura en la que las fronteras entre la invención y el dato objetivo se entrelazaron confusamente.

El carácter inconcluso, en concreto, disparó un acalorado debate musicológico. «No tiene ni tendrá fin. Es imposible: porque cada generación propondrá su manera de terminarlo», apunta Marín, que también espera con ansiedad el pronunciamiento de la inteligencia artificial. De momento, no le consta que haya habido iniciativa alguna con ánimo de completarlo con esta nueva herramienta, como sí ha sucedido con la Sinfonía nº 8 de Schubert, La incabada. No tardará en darse.

La impronta inequívoca de Mozart se va diluyendo a medida que se avanza en los catorce movimientos que conforman la pieza. Los tres últimos (Sanctus, Benedictus y Agnus Dei), de hecho, son los que Franz Xaver Süsmayr, su discípulo, escribió a instancias de Costanze, esposa de Mozart, que necesitaba cobrar el encargo del conde de Walsegg. «Astutamente, en el último repitió los materiales del Requiem aeternam. Terminó así la obra igual que la empezó Mozart».

En España, Fernando VII lo empleó para reforzar su régimen. Y en las guerras carlistas, ambos bandos

Lo hizo a lo largo de 1792. Catorce años después, en 1806, en la Iglesia del Oratorio de Felipe Neri de Sevilla se produjo una de las primeras interpretaciones documentadas en España, donde el Réquiem calzó a la perfección. Fernando VII lo empleó para proyectar, en 1814, cierto poderío de su régimen recién reinstaurado tras el paréntesis napoleónico. Los caídos por la patria en la lucha contra el francés también fueron honrados con la partitura mozartiana.

Durante las guerras carlistas, a su vez, ambos bandos tiraron de ella para darle pompa y circunstancia a las exequias de sus mártires. Fue, pues, enarbolado a diestro y siniestro por toda nuestra geografía, dejando un rastro que Marín ha seguido con una minuciosidad de sabueso.

Un meteoro en el horizonte

Aunque el Réquiem fue poco a poco también apartándose de su finalidad litúrgica original, entrando en las salas de conciertos y teatros para ser disfrutado sin un difunto mediante. «Es una evolución coherente porque, exagerando un poco, lo que hizo Mozart fue trasladar al templo recursos operísticos. La Secuencia, que es el núcleo que más hace vibrar, es un ejemplo extraordinario de narración dramática, casi pictórica», afirma Marín.

El Réquiem fue, en fin, un colofón que elevó a Mozart a los cielos de la posteridad tras una carrera jalonada de hitos de genialidad y talento casi divino. El compositor y lexicógrafo Ernst Ludwig Gerber, en 1813, sintetizó con puntería la aceleración que supuso para la histora de la música: «Mozart fue un meteoro sobre el horizonte para cuya aparición no estábamos preparados: todavía escalábamos las montañas que nos impedían avanzar cuando él saltó sobre ellas con un paso de gigante, dejándonos atrás, para mostranos desde la lejanía la perfección a la que aspirábamos”.

Otros réquiems

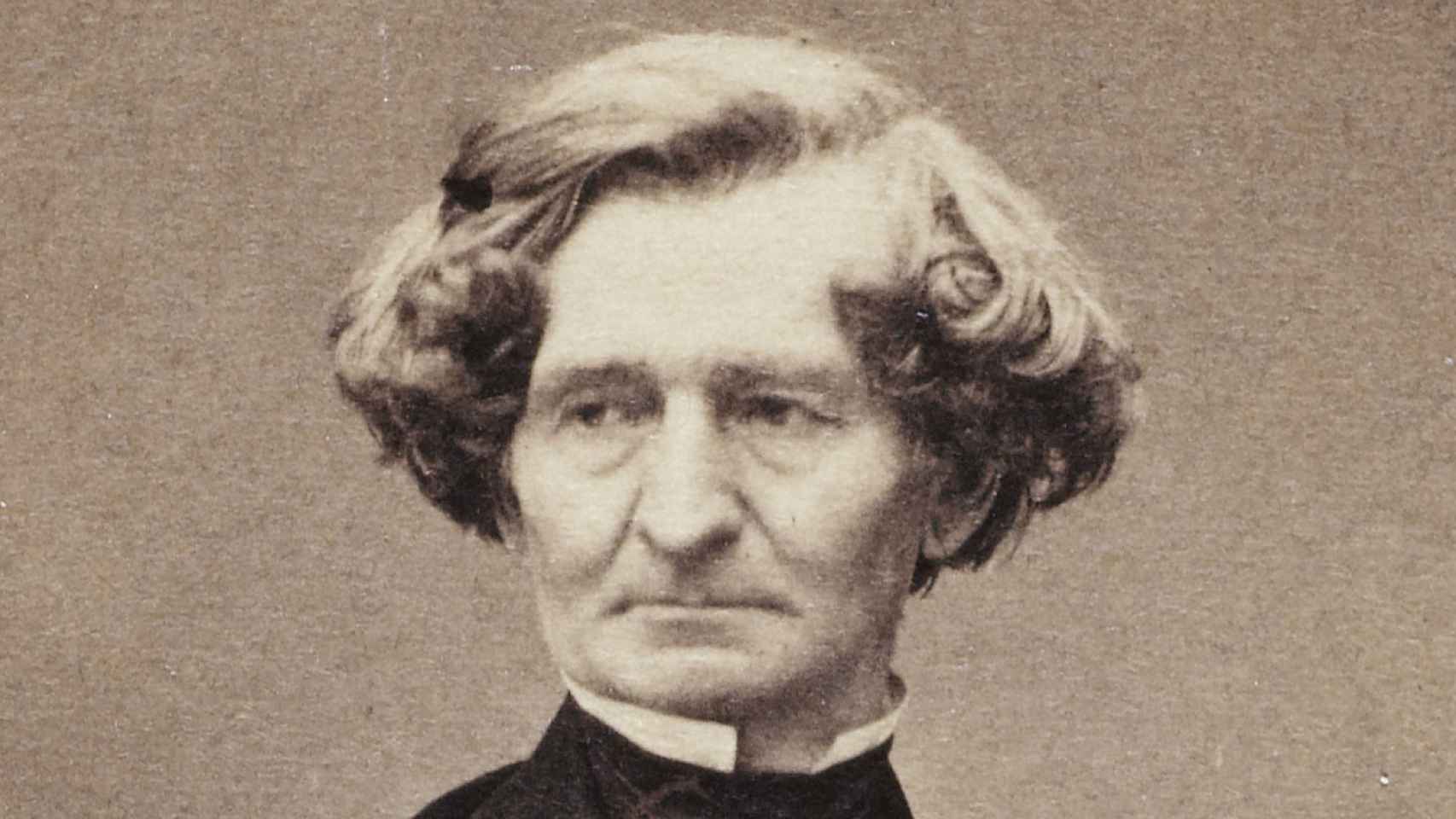

Berlioz. Decía el músico galo que si tuviera que salvar de un incendio una sola de sus obras ésta sería su Réquiem, estrenado el 5 de diciembre de 1837 en la capilla de los Inválidos de París. En contra de lo que habitualmente se cree, este Réquiem no es una obra tonante, espectacular, atronadora. Al contrario, es una composición generalmente discreta, incluso intimista, en la que el matiz piano se afirma mayoritariamente pese a la existencia episódica de efectos de potencia abrumadora.

Brahms. Su Réquiem es una partitura diáfana, de claros planteamientos contrapuntísticos, de honda espiritualidad. La efusión íntima emana de los pentagramas, de tan delicado trazado, lo que no excluye en absoluto el vigor. Una prueba para la sensibilidad y dotes constructivas de un director. Su quinto número es un entrañable recuerdo de la madre muerta en el que la soprano solista ha de realizar una delicadísima evocación. La obra fue estrenada en su versión integral el 18 de febrero de 1869 en Leipzig.

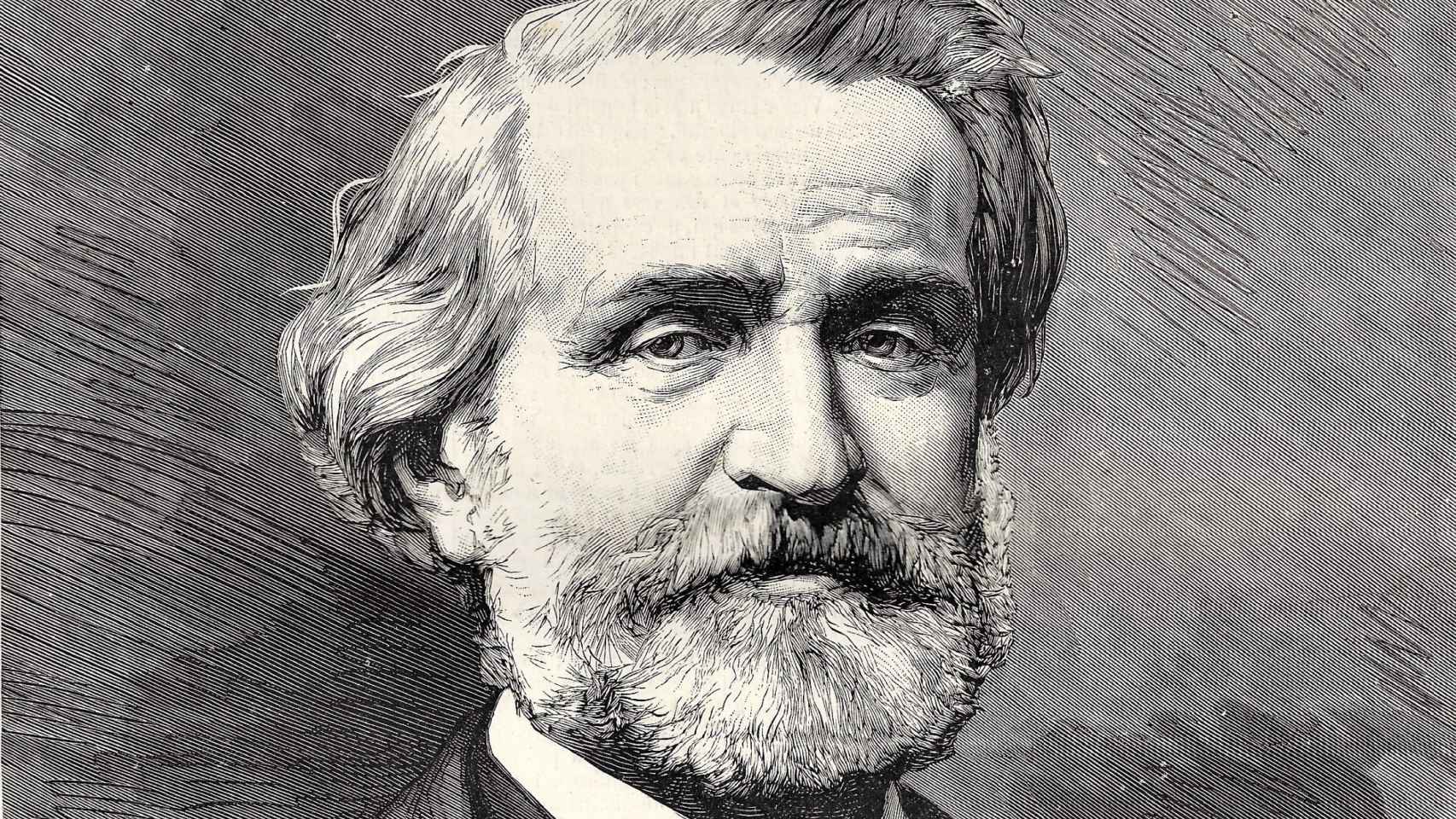

Verdi. Es una hasta cierto punto ingenua visión que se debate “entre una combustión miguelangelesca y una aristocrática respiración a flor de labios” (Gustavo Marchesi). Tiene una fuerza directa y una grandeza indiscutibles albergadas en su bien estudiada construcción y en su sensual y hermosa línea melódica, tan profundamente verdiana, tan operística, tan identificada con la semántica del texto latino cantado. Nació en 1874 a partir del Liberame Domine escrito años atrás en memoria de Rossini.

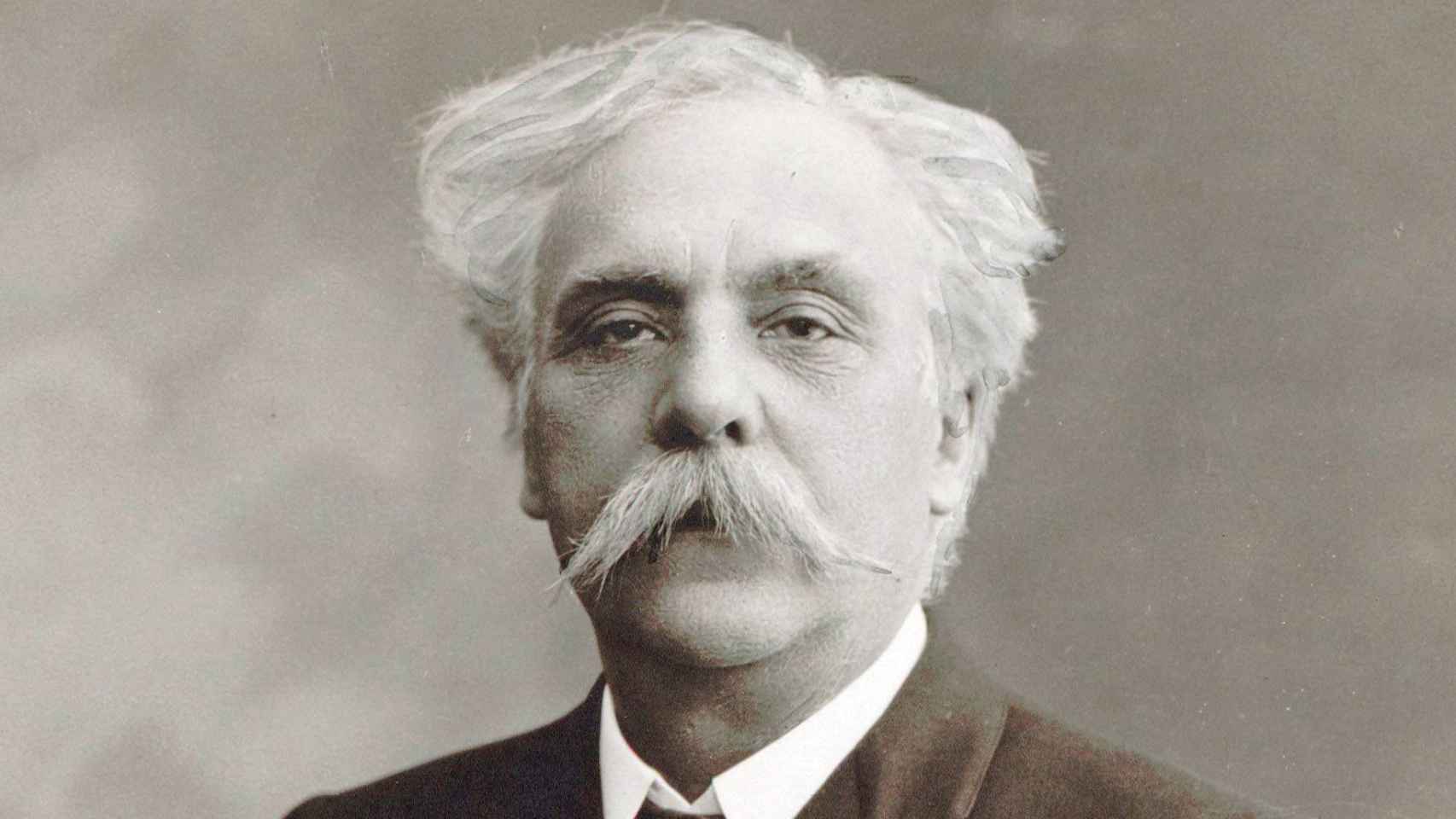

Fauré. Estamos dentro de la estela dejada por Brahms. No hay tremendismo, como sí lo había en las misas de difuntos de Berlioz o Verdi, incluso, pasajeramente, en la de Mozart, sino lirismo consolador. La partitura es de una efusión maravillosa, pese a que, a veces, nos recuerde algo el sentimentalismo de Gounod. La muerte solamente hace su aparición en el Ofertorio cuando el coro entona una súplica en canon a cuatro voces. Se interpretó por primera vez en la Iglesia de la Madeleine de París en 1888. ARTURO REVERTER